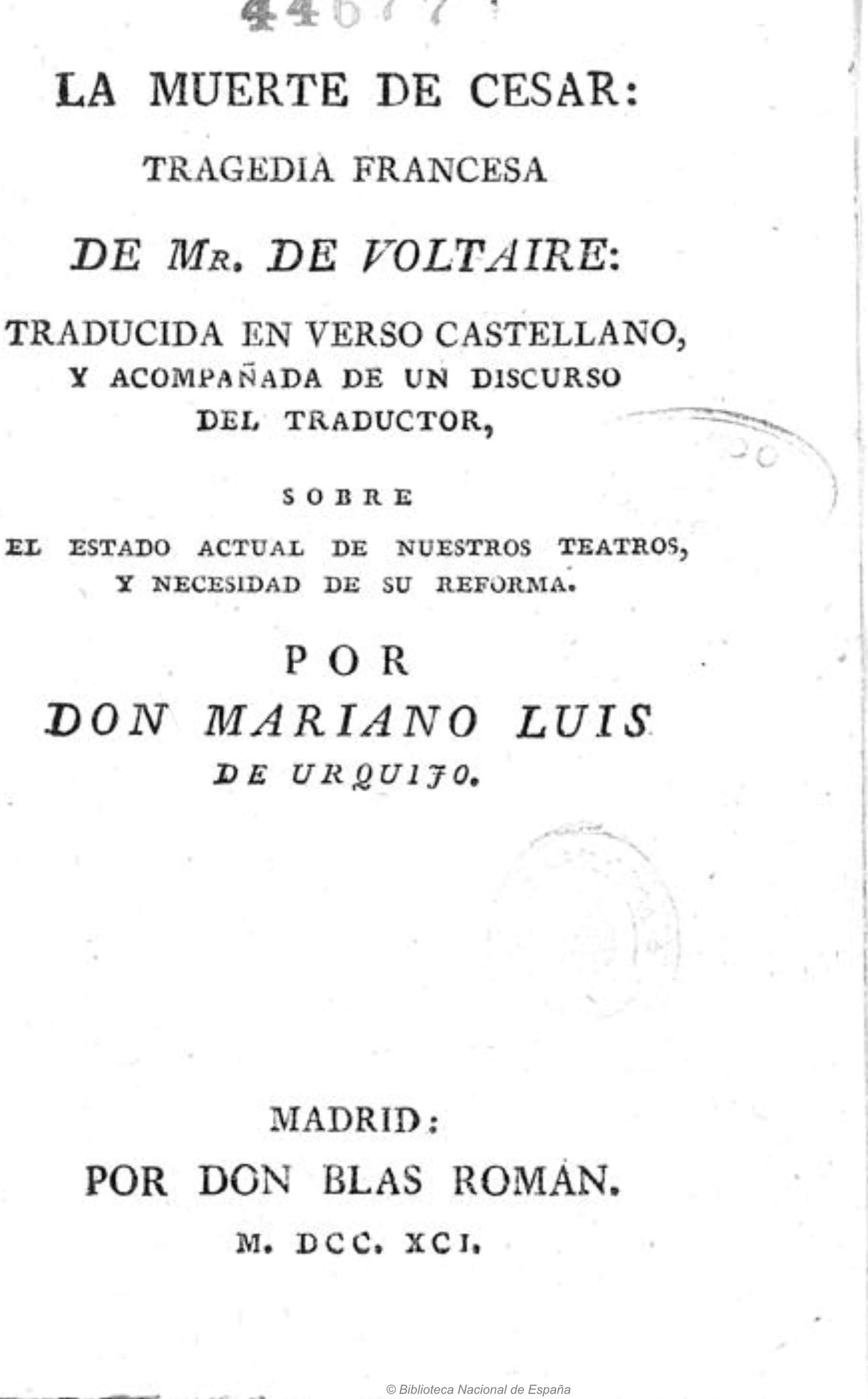

Un año después de que Urquijo publicase su traducción de la tragedia La muerte de César, de Voltaire, junto con su Discurso sobre el estado actual de los teatros y necesidad de su reforma, circuló una respuesta anónima en italiano: en ella, su autor arremetía duramente contra las opiniones negativas que Urquijo había vertido en su texto contra el teatro musical en Italia y su influencia en la escena española.

Principalmente, el anónimo polemista fundamenta su discurso en rebatir la crítica que Urquijo realizó sobre la ópera italiana, la calidad de su música y la propiedad de sus bailes y sus pantomimas: objetivo para el que solo precisa de «la sola ragione, la nuda verità e la sana filosofia» (p. XVI). Algo que puede refutarse por diversos motivos. El primero, que el teatro italiano goza de prestigio en toda Europa, lo que prueba la existencia de teatros al estilo italiano (en cuanto al tipo de obras dramáticas representadas) en varias capitales europeas. El segundo, porque la música al gusto italiano ha influido en la configuración de la moderna música dramática francesa. El tercero, porque Urquijo incurre en la comparación de géneros cuyas técnicas dramáticas y de actuación son diferentes entre sí (el teatro musical y el no musical), por lo que sus objetos de imitación también varían. El cuarto, porque Urquijo, al homogeneizar su crítica negativa sobre la dramática italiana en general, ignora la influencia que esta ha tenido en el teatro europeo previo a la incidencia galicista moderna: sobre todo, en cuanto a que en suelo italiano tuvo su desarrollo la dramática clásica y una ingente obra artística y filosófica que se contrapuso a la «barbarización» del resto de Europa. Como resultado, el anónimo autor comenta una amplia nómina de poetas, obras literarias, músicos y otros artistas italianos que han contribuido al desarrollo de las artes, la dignificación de la escena y la exaltación sublime de los sentimientos (Dante, Petrarca, Metastasio, Ariosto, Maquiavelo, Giraldi, Alfieri...). Los autores trágicos tampoco quedan a la zaga de los más reputados en Francia, y el anónimo italiano los sitúa incluso a la altura de autoridades para el teatro del momento, como Corneille, Racine, Crebillon o Voltaire. Ni tampoco otros como Goldoni, Sellini, Gigli o Casti, cuyo mérito no es despreciable, y ante todo es evidentemente mejor que el de la célebre ópera Nina, que Urquijo alabó, hecho por el que le ridiculiza el anónimo italiano, puesto que esta obra no es sino una traducción del francés y sobrevalorada por el público español.

Volviendo a la defensa de la ópera italiana, se basa en los principios poéticos que rigen los criterios de verosimilitud e imitación del arte dramático: la música, en su inigualable y universal capacidad de reproducir la belleza natural y mover los afectos por medio de la armonía y el canto, contribuye así a la transmisión de las múltiples y variadas emociones contenidas en el texto dramático, que enuncian los personajes por medio de cantos. Así, el criterio del goce estético se establece como fundamento para graduar la excelencia de la ópera como género dramático, así como legitima su equiparación al resto de artes imitativas. Del mismo modo, la música vocal produce un efecto catárquico más poderoso que la meramente instrumental, pues conmueve el espíritu mediante la unión del efecto humano de la poesía (por la que se expresan los sentimientos racionales) y del potencial imitador que tienen los instrumentos orquestales para reproducir bellamente los sonidos naturales. Platón, Séneca y otras autoridades clásicas legitiman esta argumentación. La música, en suma, proporciona placer sublime para las almas no vulgares, que favorece incluso la conexión empática entre individuos muy diferentes entre sí por cuestiones culturales o de procedencia: el anónimo autor relata una anécdota personal a modo de ejemplo, sobre cómo una cantante inglesa logró conmoverle de tal manera que incluso su recuerdo le permite retrotraerse a esa sensación, si bien la música permite sublimarla de tal manera que desaparezca toda pasión febril y permanezca únicamente el impacto estético.

No obstante, reconoce que el teatro italiano, al igual que el español, está necesitado de reforma. En lo que respecta a la ópera, deben mejorarse sus libretos en cuanto a la música vocal (cuidando la correspondencia entre la música y lo escrito en las letras de las canciones), los maestros y profesores de canto deben ser más rigurosos en sus obligaciones profesionales (estudiar los textos de las canciones para penetrar en su contenido emocional, favoreciendo así que los actores transmitan tales sentimientos con propiedad en la escena) y los directores de escena deben reforzar su bagaje de conocimientos teóricos e históricos (para así mejorar la verosimilitud de la representación en todos sus aspectos escénicos, sobre todo de aquellas piezas ambientadas en la antigüedad). Aun así, la música es la principal importación cultural de Italia a la escena europea (y, por tanto, también es su lengua, a cuya sonoridad, fonética y prosodia dedica un largo encomio).

Pasa entonces a alabar la calidad de los actores italianos por encima de los españoles («trovanese in Italia di tanta abilità, delicatezza di gusto, perfezione di comica, grazia, vivezza, e agilità e perfezione di voce», p. xlv), en contraposición a las críticas que les dedicó Urquijo (a quien le achaca su «malignità e l'ignoranza», p. xlviii), y que el anónimo desecha basándose en la afluencia de público en Madrid a las representaciones musicales (canto y baile) en italiano, y a las cualidades poéticas de la pantomima danzada como arte imitativa que complace naturalmente al espectador de espíritu noble, diferenciándolo del estúpido. Tacha de ilógico a Urquijo, quien se quejó de que los teatros españoles hubiesen adoptado las innovaciones escénicas extranjeras en vez de fomentar una alternativa patria: para el anónimo, sin embargo, el interés por la novedad es consustancial al espíritu humano, como cualidad racional, y no un defecto achacable al voluble carácter español. Por ello, «non può farsi maggior offensa ad un uomo d'onore» que tacharlo de mal patriota por complacerse con aquello a lo que naturalmente está predispuesto.

Comienza así la segunda parte del alegato, centrada en el comentario de los defectos del teatro español en lo concerniente no a sus errores poéticos sino a su estado actual y la necesidad de su reforma. Sobre la propuesta de Urquijo de establecer una escuela de declamación, en la que los alumnos con disposición natural para la imitación aprendan a examinar el interior y el exterior del ser humano para llevarlo a la escena, el anónimo considera que esto solo perpetuará una formación infructuosa a quienes son inútiles para el arte escénico y proscribirá de tal educación teatral a quienes, pese a ser naturalmente capaces, no se han interesado por ello hasta la edad adulta. Concluye, además, que en otros países europeos no se ha precisado de estas escuelas de formación para generar excelentes actores. En cuanto a la calidad de las obras españolas, afea que en ellas perdure el estilo de los autos sacramentales y que, por lo general, fallen en la «pinture delle umane passioni» (p. lxii). Achaca esta situación a la temática mayoritariamente religiosa del teatro clásico español, que lo asemeja al sermón del predicador. Esta «contradizione più discordante, e materiale», «monstruosa assurdità» (p. lxiv), se une a la manifiesta e intensa irregularidad de las comedias históricas españolas donde de forma manifiesta se rompe la triple unidad. Las comedias Los siete infantes de Lara y El triunfo del Ave María, entre otras, le sirven como ejemplo de estas afirmaciones; del teatro breve, los sainetes le parecen asquerosos, y las tonadillas, estúpidas, y, pese a que reconoce su valor didáctico por plasmar en escena defectos humanos de manera ridícula, se enuncian en una lengua castellana que carece de "la perfección, dulzura y gracia" de la lengua italiana, naturalmente propensa a la musicalidad (p. LXVIII). Tampoco se libra de su crítica Guzmán el Bueno, de Tomás de Iriarte: aunque reconoce sus virtudes en cuanto a la propiedad, sublimidad y emotividad de sus versos, es irregular e inadecuada en su tremendismo y en los malos ejemplos para la moral que representa, y por tanto es inútil para promover «la virtud y el amor por la patria» (p. lxxv). También Atahualpa, de Cristóbal María Cortés, en la que también aprecia su buena versificación pero que carece de buenos contenidos, sentimientos justos ni adecuadas lecciones morales: a esta tragedia le dedica un largo comentario. Por último, la Raquel de Vicente García de la Huerta, cuyos versos prueban la habilidad de su ingenio, pero que falla en sus presupuestos patrióticos: en que Huerta, en su patente empeño por crear una tragedia puramente española que compita contra la tendencia clasicista francesa, recurre a principios poéticos extranjeros, que llena con contenidos poéticos inapropiados en cuanto a la exaltación inverosímil e inapropiada de sentimientos violentos y amorosos.

En suma, el teatro español es «diametralmente opposto alle leggi più giudiziose dell'arte, e del tutto privo di filosofica morale» (p. c). La actitud de sus actores no contribuye a su mejora, pues manifiestan una capacidad dramática carente de toda filosofía moral. No cabe culpar al pueblo de esta decadencia de la escena, sino a los legisladores, dramaturgos y compañías teatrales: el anónimo se adscribe así al planteamiento de que una expresión cuidada de sentimientos virtuosos y racionales es suficiente para educar al pueblo a la vez que se le complace: no es sino una respuesta natural del alma humana hacia la verdad. Por tanto, solo es preciso mostrarle al pueblo español esta belleza que no conoce, y así no volverá a gustar del teatro desarreglado e inapropiado (pp. civ-cv): aun así, es partidario de que, al mismo tiempo que se representan obras meritorias, se mantengan teatros en los que se representen piezas apropiadas para aquellos que, por encargarse de oficios mecánicos, no tengan la capacidad ni el conocimiento para apreciar el drama reglado. Este planteamiento esencialista no contradice, aun así, la necesidad manifiesta de suprimir sainetes y tonadillas de la escena, por vulgares y burlescos, y sustituirlos por formas más apropiadas de teatro popular.

En cuanto al público erudito, carga contra aquellos que, «inconsistentes y esclavos de los preceptos», son intransigentes en sus erradas y superficiales opiniones, con las que intentan embarullar con palabrería y nulo contenido: por tanto, no merece detenerse en sus conclusiones, aunque en algunas ocasiones puedan ser útiles. Solo el filósofo social, «auténtico conocedor del bello ideal», está capacitado para influir en la escena con su buen juicio, pues le permite discriminar a los buenos ingenios de los mediocres, identificar los afectos humanos y expresarlos en escena, poner freno a las pasiones exacerbadas y, en definitiva, contribuir a la depuración y decencia del teatro. Como concluye el autor italiano, «basta un solo ingenio filosófico y sublime que siga las huellas indicadas para hacer lo que el sol hace con sus rayos en las brumosas exhalaciones de la tierra» (pp. cvi-cxi). La tragedia Aristodemo, del abad Monti, le sirve de ejemplo de cómo la escena italiana ha alcanzado tal excelencia, lo que debe servir de modelo para el resto de naciones europeas, por sus diálogos llenos de buena filosofía, su «copia veraz del corazón humano y los caracteres de los personajes» y por «la exacta observación de los preceptos griegos» (p. cxiii).

El anónimo autor cierra su discurso reconociendo que en España se están aplicando estas mejoras, de modo que comienzan a componerse obras cómicas y trágicas apropiadas, alejadas de las absurdidades y monstruosidades de las obras antiguas. Aun así, comprende que este avance es aún lento y no recibe el lauro suficiente, si bien la composición de obras bellas es por sí misma motivo de satisfacción suficiente para sus autores. Desde el tópico de la humildad, se ofrece a ayudar al teatro español en esta empresa. Arremete finalmente de nuevo contra las incoherencias de Urquijo en sus opiniones sobre la inverosimilitud de los diálogos en verso, las impropiedades de la métrica francesa y cualidades de la buena traducción, así como en su aseveración sobre la inexistencia de buenas tragedias modernas que emulen la calidad de las griegas de la antigüedad. También refuta la tesis de Urquijo de que la inspiración que ejerce el drama español sobre el francés prueba su predominio estético: para el anónimo italiano, los intercambios entre culturas son consustanciales a la creación literaria y no prueban ni superioridad ni inferioridad de una nación frente a otra.

A partir de la página cxxii, el anónimo italiano comenta la traducción de Urquijo sobre La mort de César, para señalar cómo las impropiedades de su labor perjudican a un texto heroico y sublime, lleno de sentimientos piadosos y versificación elegante, que acaba reducido a un texto agramatical y carente de belleza poética. Una traducción que prueba la incultura de Urquijo y su incapacidad intelectual, que «ha herido y destruido las bellas imágenes volterianas» (p. clix). Termina así el Discorso confutativo: Urquijo, consternado por esta afilada crítica, le solicitó ayuda a Samaniego para poder contradecirla, pero este le impelió a que aguantase el ataque de sus detractores, pues es una experiencia inevitable para cualquier ensayista que publique sus opiniones. No fue, aun así, la única polémica que experimentó Urquijo a raíz de sus escritos, ni tampoco la más agresiva.